SIBO(シーボ)は当院の診療ではお馴染みの病気です。Small Intestine Bacterial Overgrowthの省略形で小腸細菌異常増殖症です。本来細菌が少ないはずのクリーンな小腸に細菌が異常に増殖する状態を指します。小腸内のガスが大量になるので、お腹の不快感、腹部膨満感、むかつき、ゲップ、鼓音、腸の動きの異常(下痢や便秘)が起こりやすくなります。小腸に巣食う大量の細菌のせいで、小腸の壁のダメージが生じます。その結果、栄養吸収障害が生じ、ビタミンB不足や脂溶性ビタミンの欠乏、貧血やミネラル欠乏が起こることがあります。

SIFO(シーフォ)、Small Intestine Fungal Overgrowthは馴染みがないかもしれませんが、BがFに置き換わっているシーボに類似の病態です。FはFungusのFです。つまり、小腸内にカビの菌(その代表はカンジダ菌)が異常繁殖した病態です。SIBOとSIFOの両方発生していることは珍しくありません。SIFOはSIBOよりも脳の症状を伴いやすいです。学習力低下、集中力散漫、ブレインフォグ、慢性頭痛、めまい、食後の眠気、情緒不安などです。カンジダ菌が体内に増殖、ということは、イーストコネクションのこと?と連想された方もいるでしょう。その通り、イーストコネクション、イーストシンドロームとは、体内で過剰にイースト菌(カビ、真菌、もちろんカンジダ菌も含む)が増殖して、体調不良を起こす現象のことです。SIFOとはイーストコネクションの定義に当てはまります。イーストコネクションは広義のSIFOです。

SIBO+SIFOは改善まで難航することがあります。多くの場合、SIFOを見逃していることが多かったり、治療法がSIFOに対して不十分なせいです。カビの発生源に気づかないこともよくある理由の一つです。

では、ディスバイオーシスDysbiosisという用語もおさらいしましょう。ディスバイオーシスとは身体の細菌叢の異常という意味です。泌尿器生殖器の細菌叢、口腔内の細菌叢、皮膚の細菌叢、腸内の細菌叢はそれぞれの部位でバランスを保っています。今回は特に腸内細菌のバランスについて見ていきましょう。健康な腸の中の空間は、善玉菌と悪玉菌(日和見菌を含む)が占めています。菌の数はなんと100兆個です。たくさんの菌たちがバランスを取り合いながら共存して、持ちつ持たれつで平和な腸の環境を維持しています。けれどもそのハーモニーを崩されると事件です。例えば食生活の乱れ、暴飲暴食、強いストレス、抗生物質や制酸剤やステロイドなどの薬剤乱用、重金属中毒、かび毒素を吸ってしまったり、環境毒素、消化不良などが腸内環境のバランスを崩します。腸内環境の100兆個の菌のバランスが崩れた状態をディスバイオーシスと言います。

SIBO(小腸細菌異常増殖症)とSIFO(小腸真菌異常増殖症)は、どちらもディスバイオーシスの一種です。

ディスバイオーシス、SIBO、SIFOの不快な症状と全身への影響

ディスバイオーシス、SIBO、SIFOはアンチエイジングや最適健康に興味があるなら必ず押さえておきたい基本中の基本です。SIBOといえば、今や現代病を代表するメジャーな不調です。診断に至っていないだけで、実際にディスバイオーシス、SIBO、SIFOを抱えている人は非常に多いです。中には過敏性腸症候群、自律神経の乱れ、胃腸炎、精神的な症状とされている方もいます。

お友達や同僚の方で以下のような方を見かけたことがありますか?

- 体型的に不自然なウエストのサイズ。(痩せているのに寸胴という不自然なプロポーション)

- ゲップやオナラが多い。

- 食後すぐにトイレに駆け込む。トイレからなかなか戻ってこない。

- 清潔そうなのに体臭がある。(風呂に入っていないという理由の体臭ではない、ということ)

- 近くにいると自分が咳きこんだり鼻水がでたり反応してしまう。

本人にとっては非常に不快な症状や病態を起こします。以下のように、単なる消化器系の症状に限定されていません。全身の機能に影響が及びます。下痢と腹痛だけではなく、若々しさからは縁遠くなります。 - 消化器: 腹部膨満、ゲップ、ガス過多、下痢、便秘、腹痛、食欲不振、吐き気、口臭、消化器系の悪性腫瘍、クローン病、潰瘍性大腸炎

- 栄養吸収障害: 鉄、亜鉛、銅、マグネシウムなどのミネラル不足

- 免疫: アレルギー、MCAS(マスト細胞活性化症候群)、自己免疫疾患(リウマチ、シェーグレン症候群、橋本病、ループスなど)過敏症、免疫力の低下、慢性炎症、自己免疫異常、風邪をひきやすい

- 脳と神経症状: ブレインフォグ、うつ症状、不安感、集中力低下、学習力低下、睡眠障害、物忘れ、認知障害、めまい、慢性頭痛、自閉症

- 代謝: インスリン抵抗性の増加、血糖異常、肝機能異常、体重異常、血圧異常、むくみ、動脈硬化、高脂血症

- 皮膚症状: アトピー性皮膚炎、乾癬、ニキビ、湿疹、肌荒れ、酒さ(赤ら顔)

- エネルギー: 疲労、ミトコンドリア機能不全

- 内分泌・ホルモン: 甲状腺機能異常、女性ホルモンのアンバランス、多嚢胞性卵巣症候群、副腎疲労、老化、不妊(男女とも)など

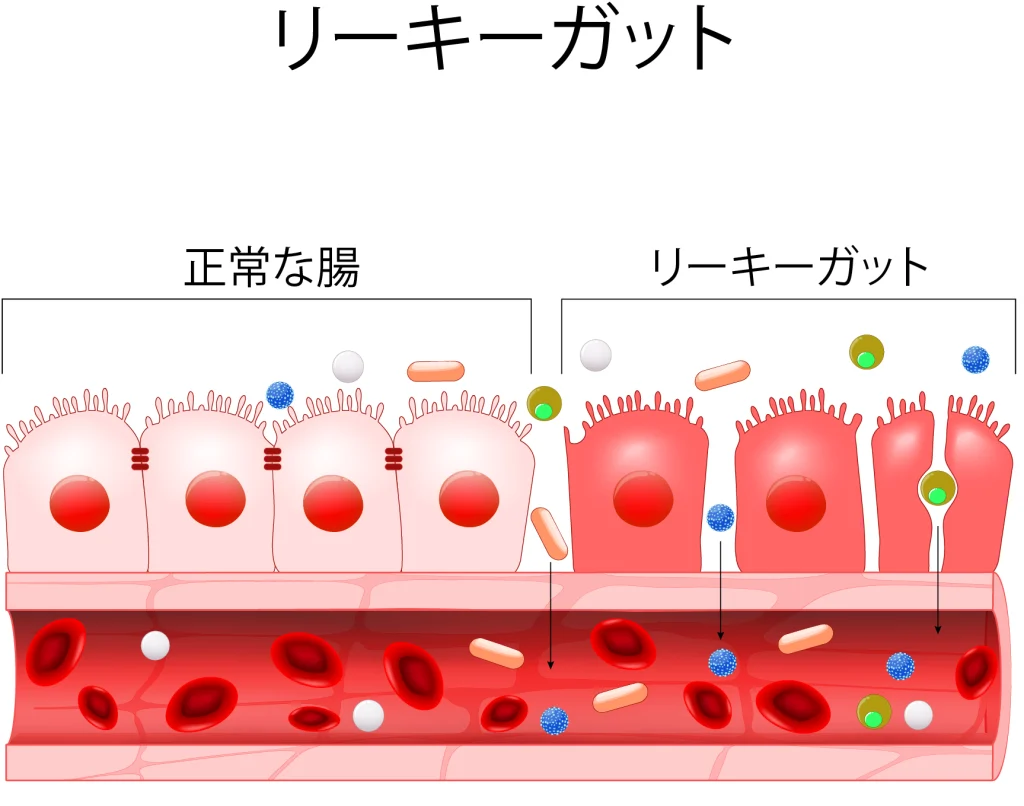

リーキーガット(腸漏れ)

ディスバイオーシス、SIBOやSIFOな細菌叢の異常なバランスが慢性化すると、腸のバリアが壊れます。腸のバリアとなっている選択的な扉が壊れて、腸漏れの状態、つまりリーキーガットのことです。リーキーガットは目視ではわからない、電子顕微鏡で見ることができるミクロの世界です。リーキーガットの図を参考にしてください。腸漏れ状態になると、腸内の未消化物や毒素が身体の中に漏れて、侵入して、血管に入ります血流に乗り、全身を毒素が駆け巡り、全身へ炎症が進行します。この炎症は脳にも到達します。これがブレインフォグ、うつ病、頭痛や認知機能にも影響を及ぼすメカニズムです。

ですから、ディスバイオーシス、SIBO、SIFOは最適健康を目指す上で見過ごせない病態なのです。その改善には腸内細菌叢のバランスを元のハーモニーに戻す事です。

SIBOの情報は近年書物やネット情報でも入手できるようになりました。SIBO対策の一環として、糖質や小腸でガスを発生しやすい食材、ざっくりまとめてFODMAPという食材群を避ける、という方法が推奨されています。当院では手法が異なり、「ひたすら根性で低FODMAP食」をSIBOの解決法にはしていません。正確にいうと、低FODMAP食を個別対応でカスタマイズした食事法でSIBOに対処します。私たちは原因にフォーカスする根本治療を心がけています。隠れた原因、つまり、腸内環境のハーモニーを崩した原因因子を突き止めてから、原因因子対策を主とした治療メニューを組みます。極端に大量のFODMAPの食材を食べ続けたせいでSIBOを発症したのなら、FODMAP食材を回避する方法は理にかなっています。しかし、SIBOやSIFO発症に他の原因があるのならば、ひたすらFODMAP食を避けても本質的な解決には至りません。

低FODMAP食の実践中の方へ

低FODMAP食は小麦や糖質を避けるため腸に負担をかけないおかげで一時的に症状が改善します。一方、不快な胃腸症状がぶり返す人もいます。完治しない理由はSIBOの原因因子がFODMAP以外にもあるからです。低FODMAPファンの方におかれましては、止めろとは言いませんが、自己流で長期間続けると便秘や栄養吸収障害になるリスクがあります。FODMAPのFはフルクトース、果糖です。精製された果糖は炎症性で避けるべきです。しかし新鮮な果物や食物繊維を長期間避けることによる負の影響はあります。

小腸のかびの問題、SIFOが絡んでいる場合は厄介です。食事法だけでは太刀打ちできません。カビは小腸内で病的に繁殖したら最後、自然に消滅してくれないのです。例えば、低FODMAP食を実践しても体調の改善が見られない場合、SIFOを疑う余地はあります。低FODMAPは炭鉱のカナリア的な存在として重宝し、試す価値はあるでしょう。栄養の偏りの観点から短期間でお試しにしてください。そして、早いうちにSIBO、SIFOを起こすきっかけとなった原因因子を見つけ出すべきです。

SIBOやSIFOの隠れた原因の例

- 未消化食品

- 遅延型食物アレルギー

- 胃くすり(特に胃酸を抑える薬)、ステロイド、ピル、長期間の抗生剤の服用、免疫抑制剤

- ピロリ菌感染

- 寄生虫感染(アメーバやジアルジアなど)

- 部屋のかび、マイコトキシン

- 有害重金属、有害化学物質、粉塵など

- 基礎疾患(糖尿病、甲状腺機能低下症、パーキンソン病、エーラスダンロス症候群など)

- 慢性の感染症(消化管カンジダ症、ライム病、バベシア症など)

- レクチン食

- セリアック病

以上、現代の圧倒的な体調不良の中でも増加の一途をたどる、SIBOとSIFOについて紹介しました。ディスバイオーシスという、菌のアンバランスが起こった状態ということ、そのアンバランスを起こしてしまった原因を立ち止まって考えてみませんか、というメッセージを送りたいと思います。

参考文献

Cheon SY, Song J. Novel insights into non-alcoholic fatty liver disease and dementia: insulin resistance, hyperammonemia, gut dysbiosis, vascular impairment, and inflammation. Cell Biosci. 2022 Jun 28;12(1):99. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9237975/

Alagiakrishnan K, Morgadinho J, Halverson T. Approach to the diagnosis and management of dysbiosis. Front Nutr. 2024 Apr 19;11:1330903.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38706561/

Jacobs C, Coss Adame E, Attaluri A, Valestin J, Rao SS. Dysmotility and proton pump inhibitor use are independent risk factors for small intestinal bacterial and/or fungal overgrowth. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Jun;37(11):1103-11.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.12304

Yiming Zhang, Jindong Zhang, Liping Duan, The role of microbiota-mitochondria crosstalk in pathogenesis and therapy of intestinal diseases, Pharmacological Research, Volume 186, 2022, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043661822004765?via%3Dihub

ミトコンドリアと腸内細菌叢の相互作用についての文献。腸内細菌が発する微生物シグナルがミトコンドリアの構造と機能を変化させます。ゆえに大腸がん、炎症性腸疾患や胃腸の疾患と腸内細菌叢が関連する、という内容です。